No.244 【令和7年改正反映】年金受給者を扶養できる「パート収入」の限度額は?/給与収入がある場合に年金額が減額されるケース/「給与所得調整控除」とは?

最近は、年金受給者でも、年金とは別に、パートして収入を増やしたい!と思われている方も多いかと思います。

しかしながら、年金受給者が、別途「給与」を受け取る場合、扶養控除や配偶者控除から外れるのでは?・・と、疑問に思われる方もいるかもしれません。

そこで今回は、「年金」以外にパート収入等の「給与所得」がある場合に、扶養控除や配偶者控除が可能な「パート収入等の限度額」につきお伝えします。

また、関連論点で、給与収入の額によって「年金受給額が減額される」ケースや、「所得金額調整控除」の制度もご紹介します。

目次

1. 扶養控除・配偶者控除とは?

(1) 扶養控除・配偶者控除とは?

配偶者や扶養親族に収入がある場合、「合計所得金額が58万円以下」であれば、本人に扶養控除(38万円)、配偶者控除(最大38万円、70歳以上の場合は最大48万円)が認められます。

また、配偶者の場合は、合計所得金額が58万円を超えた場合でも、133万円以下の場合は、配偶者特別控除(最大38万円)が認められます。

(※)配偶者控除、配偶者特別控除は、本人の所得に応じて控除額が「3区分」されます。

(2) 合計所得金額とは?

「合計所得金額」とは、「収入」そのもの、を指すわけではありません。

収入額に応じてあらかじめ認められている「給与所得控除」や「公的年金等控除」を差し引いた後の金額です(所得控除前の金額)。

例えば、「給与所得控除」は、最低限65万円認められます。したがって、奥様の年間給与が123万円の場合、給与所得控除65万円を差し引くと58万円となり、「合計所得金額58万円以下」に収まります。

(3) 年金のみ・給与のみの場合の「合計所得金額58万円」に収まる収入換算額

年金や給与には、各々の金額に応じて最初から認められる、「公的年金等控除」、「給与所得控除」という概算経費があります。

年金のみ・給与のみの方の場合、扶養控除や配偶者控除が可能な「合計所得58万円」以下に収まる「収入」換算額は以下の通りです。

(なお、厳密には、「公的年金等控除」については、「公的年金等以外のその他の収入」の金額が大きい場合、「最低限の公的年金等控除額」が異なります。今回は、年金受給者の多くの方が対象となる、「公的年金等以外の所得」が1,000万円以下の場合を前提とします)。

| 種類 | 年齢 | 最低限認められる 公的年金控除・給与所得控除 |

合計所得58万円以下に 収まる収入換算額 |

|---|---|---|---|

| 年金収入のみ | 65歳未満 | 60万円 | 118万円 |

| 65歳以上 | 110万円 | 168万円 | |

| 給与収入のみ | 年齢不問 | 65万円 | 123万円 |

2. 年金受給者が扶養の範囲に収まるパート収入の限度額は?

パート収入がある「年金受給者」を扶養控除・配偶者控除できる「パート収入上限額」を試算してみます。

(1) 例題

- 父(67歳)の公的年金の年間収入 120万円

- 父は、上記の年金のほか、パートで給与所得がある

- 父をご自身の扶養に入れることはできるか?

【65歳以上の場合】

(年金収入-110万円)+(給与収入-65万円)=58万円以下

に収まればよいということになります。

以下、年金収入をN、給与収入をKとします。

上記例の場合は・・

(120万円 -110 万円)+(K - 65万円)≦ 58万円

⇒Kを求めます。式から逆算して、K(給与収入の上限)は113万円となります。

(2) 結論

上記式を展開すると、以下の結論が導けます。

① 65歳以上の場合

(N – 110万円) +( K - 65万円) ≦ 58万円

⇒ N +K= 233万円に収まれば、合計所得金額58万円以下となる。

Nの箇所に、扶養者の「年間年金収入額」をあてはめれば、扶養の範囲内で収まるKの金額(給与収入上限額」が試算できます。

(ただし、N > 110万円、K > 65万円を前提とします。下記③「注意事項」参照)

② 65歳未満の場合

(N – 60万円) + (K - 65万円) ≦ 58万円

⇒ N+K = 183万円に収まれば、合計所得金額58万円以下となる。

Nの箇所に、扶養者の「年間年金収入額」をあてはめれば、扶養の範囲内で収まるKの金額(給与収入上限額」が試算できます。

(ただし、N > 60万円、K > 65万円を前提とします。下記③「注意事項」参照)

③ 注意事項

上記式中の「左辺の各カッコ書き内」(公的年金等控除or給与所得控除差引後の金額)が、それぞれ「ゼロ以下」となる場合は、ゼロとして計算します(マイナスとプラスは通算できない)。

-

例 年金収入80万円、給与収入150万円、本人65歳以上の場合

単純に式を当てはめると、(80万円 - 110万円)+(150万円 - 65万円) = 55万円 ≦58万円となり、扶養の範囲に収まるように見えます。

しかし、左辺のうち、公的年金控除後の年金収入 △30万円(80万円-110万円)と、給与所得控除後の給与所得85万円を相殺した結果55万円となっています。

このように、公的年金等控除or給与所得控除差引後の金額のどちらかが「マイナス」になる場合、他方と相殺はできません。

こういった場合、公的年金の方は、△30ではなく、0として計算します。

【上記例の場合】

⇒ 0 + (150万円 ― 65万円) = 85万円 ≧ 58万円となり、扶養から外れてしまいます。

したがって、上記式中の「左辺の各カッコ書き内」が、「ゼロ以下」となる場合は、「マイナス」のまま計算せず、「ゼロ」として「上限額」を計算する必要がある点にご留意ください。

(3) 社会保険上の扶養は?

今回の論点は、税法上の「扶養」の範囲の論点ですが、「社会保険上の扶養」については、税法上の扶養と考え方が全く異なります。社会保険上の扶養は、公的年金等控除、給与所得控除等の概念はなく、収入ベースで判定します。

⇒年金受給者(被扶養者 60歳以上)の場合、社会保険上の扶養に収まる「収入上限は年間180万円」となります。したがって、給与収入(額面)と年金収入(額面)の年間合計が180万円を超える場合は、社会保険の扶養から外れます。

なお、年齢75歳以上の場合は、「後期高齢者医療制度」に加入することになるため、そもそも「社会保険上の扶養」に入れることができません。

3. 所得金額調整控除

上記の他、年金と給与の両方を受給されている方は、所得税負担を軽減する観点から、最大10万円の所得控除が認められています。「所得金額調整控除」と呼ばれています。

(「公的年金等以外の雑所得」は、対象ではありません)。

当該制度自体は、令和7年基礎控除等改正後も、引き続き認められます。

(1) 調整額(=控除額)

①「公的年金等に係る雑所得(公的年金等控除後)」②「給与所得(給与所得控除後)」の合計額が10万円を超える方が対象となります。

調整額 = (①公的年金等雑所得 + ②給与所得) ― 10万円(足切り額)

① ②それぞれにつき、10万円超の場合は、それぞれ10万円として計算します。

⇒ したがって、計算式より、 最大控除額は、10万円となります。

逆に、①②どちらかゼロの場合は、足切り10万円があるため、控除額は必ずゼロになります。

(2) 具体例

①公的年金等雑所得の金額(公的年金等控除後)

200万円 - 110万円(※) = 90万円

(※)65歳以上 公的年金収入200万円に対応する公的年金等控除額

②給与所得の金額(給与所得控除後)

150万円 - 65万円(※) = 85万円

(※)給与収入150万円に対応する給与所得控除額

③所得金額調整控除額

10万円(公的年金等雑所得) + 10万円(給与所得) - 10万円(足切り額)=10万円

⇒ 当該事例では、給与・年金どちらも10万超のため、「所得金額調整控除」は、最大額10万円の控除が可能です。

【公的年金等収入が110万円以下or給与収入が65万円以下の場合】

この場合は、公的年金等控除 or 給与所得控除差引後の所得は「ゼロ」となります(マイナスにはならない)。

足切り額10万円を差し引くと、「所得金額調整控除」は、必ずゼロになります。

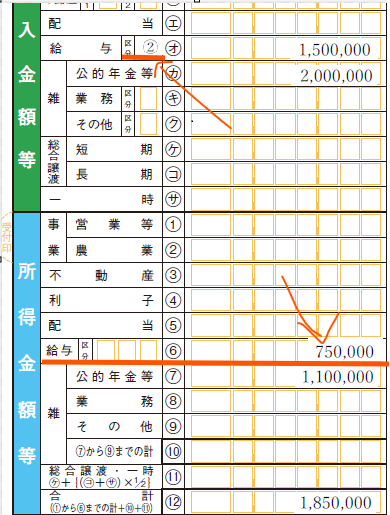

(3) 確定申告書の記載方法

確定申告書では、「所得金額調整控除」の金額を、直接記載する箇所はありません。

「給与所得の金額」の欄から、最大10万円を直接控除します。上記例題の場合、下記の記載例となります。

給与所得の金額は、75万円(85万円-10万円)となります。

また、第1表 収入金額「給与」の欄の右に「区分」という箇所があります。こちらに②を記載します。

(4) 年末調整不可

なお、「所得金額調整控除」を適用するためには「確定申告」が必要となります。年末調整では対応できませんのでご留意ください。

4. パート収入をもらうと「年金受取額」が減額されるケース(在職老齢年金制度)

年金受給者が、他に給与収入がある場合、一定金額を超えると年金が支給調整(減額)されます。

調整対象となる方は、①60歳以降、厚生年金保険に加入かつ、②「老齢厚生年金」を受け取っている方で、③「老齢厚生年金月額+給与(賞与)の月額の合計額」が、一定額を超えた場合です(老齢基礎年金は対象外)。

現在は、年齢や年金額に関係なく、一律で支給停止額が算定されます。

(1) 支給停止額

老齢厚生年金月額 + 給与月額(賞与含む)が、51万円を超えると、以下の金額が支給停止されます。

(老齢厚生年金月額 + 総報酬月額相当額 -51万円 )× 1/2 × 12か月

● 老齢厚生年金月額 = 老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12

(「加給年金」は含めない)

● 総報酬月額相当額 = 給与収入4~6月の給与平均(標準報酬月額) + 直近1年の賞与総額 ÷ 12(賞与月額相当額)

【注意事項】

● 不動産収入等、給与以外の収入については、調整対象外です(給与・賞与に限定)。

● 一部でも、老齢厚生年金が支給されている状態であれば、加給年金は全額支給されますが、全額が支給停止される場合は、全額支給停止になります。

● 70歳以降厚生年金の加入義務がなくなっても、給与と年金を受け取る場合は、上記の支給調整があります。

● 上記の他、60歳~64歳の方で、高年齢雇用継続給付(60歳到達時に、賃金が75%未満となった際に支給)を受ける場合は、別途、年金の一部が停止されます。

(2) 例

- 老齢厚生年金月額 15万円

- 給与等月額相当額 40万円

年金月額15万円 + 給与等月額40万円 = 55万円 > 51万円のため、支給停止額が発生

支給停止額 = (40万円 + 15万円 - 51万円 ) × 1/2 × 12か月 = 240,000円 (年間停止額)

⇒毎月の年金受取額は2万円減額され、13万円となります

(3) 年金機構からの通知

各人の年金受給額は、日本年金機構の方で把握しています。また、各人が受け取る給与等に関しても、毎年、勤務先から日本年金機構に報告されます(「算定基礎届」・「月額変更届」)。

当該情報をもとに、日本年金機構で減額の金額、減額開始月等を決定し、「年金支給額変更通知書」が郵送されます。

(4) 今後の方向性

当該制度は、従来から制度廃止の議論がありますが、現時点では制度廃止ではなく、「支給停止額」の引上げ、という形が予定されています。

2026年4月以降、支給停止額は、62万円に大幅に引き上がる予定となっています。

当面は、制度継続される予定ですので、例えばオーナー経営者など「ご自身で給与を決定できる場合」は、年金減額の影響を試算の上、毎月の給与等を決定されるのも選択肢の1つかと思います。

5. 参照URL

(在職 老齢年 金 の 支給 停止 の 仕組 み)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf

(所得金額調整控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

6. YouTube

【関連記事】

YouTubeで分かる「年金受給者を扶養控除等にできる「パート収入」の限度額」