No262【健康保険 傷病手当金】ケガや病気で働けなくなった場合の生活を保障!療養期間中の所得保障給付

従業員が、けがや病気で会社を休業する場合、収入がなくなり、生活は不安定なものになってしまいます。こういった場合、健康保険上、療養期間中の生活を保障する「傷病手当金」という制度が認められています。

今回は、健康保険上の「傷病手当金」の内容や要件、支給額、他制度との関係等につき解説します。

目次

1. 傷病手当金とは?労災保険の休業補償との違い

(1) 傷病手当金とは?

「傷病手当金」とは、傷病等を原因として働くことができず、収入を得られない場合に、生活の安定を目的に支給される「健康保険上」の保険給付です。

(2) 労災保険の休業補償給付との違い

労災保険の休業補償給付は、「仕事中・通勤中」の病気やケガで支給されるのに対し、健康保険の傷病手当金は、仕事以外の病気やケガに支給される点で異なります。両方とも受け取ることはできません。「休業の原因」によって、どちらかを受け取ることが可能です。

なお、「労災保険」の認定には時間がかかるケースが多いです(パワハラ等による精神障害など)。こういった場合、先に健康保険の傷害手当金を受給して、労災認定後、休業補償給付を受けることも可能です。

2. 支給要件・支給期間

(1) 支給要件

傷病手当金の支給要件は、以下の4つです。

| ① | 業務外事由による病気・ケガの療養のための休業 | ● 自費での診療や自宅療養も含むが、病気とみなされない美容整形等は含まれない。 ● 勤務期間中の、業務を原因とした病気やケガは対象外(労災保険の対象)。(※) |

|---|---|---|

| ② | 仕事に就くことができないこと | ● 自己申告ではなく、医師等の診断が必要。 ● 通院中でも就業不能であれば含まれる。 |

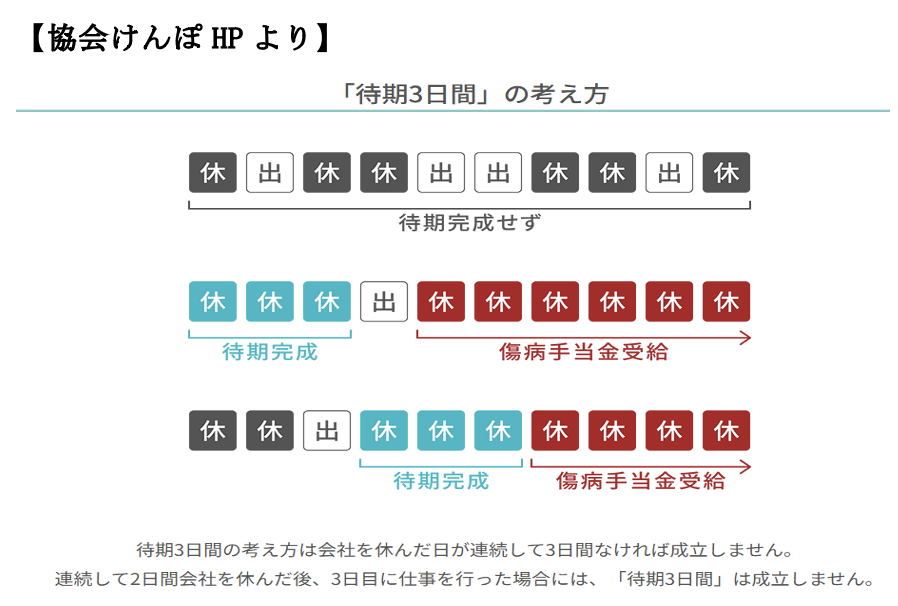

| ③ | 連続する3日間(待機期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと | ● 待期期間(3日間)には、年次有給、土日祝の公休日を含む。例えば、金曜日から休み始めても、日曜日で待機期間は成立。 |

| ④ | 休業期間に給与の支払がないこと | ● 給与の支払があっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額分は支給される。 |

(※)勤務時間中でも、仕事と直接ない事由で発生した病気やケガも含まれます。

なお、「任意継続被保険者」の期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されない点、注意が必要です。

(2) 支給期間

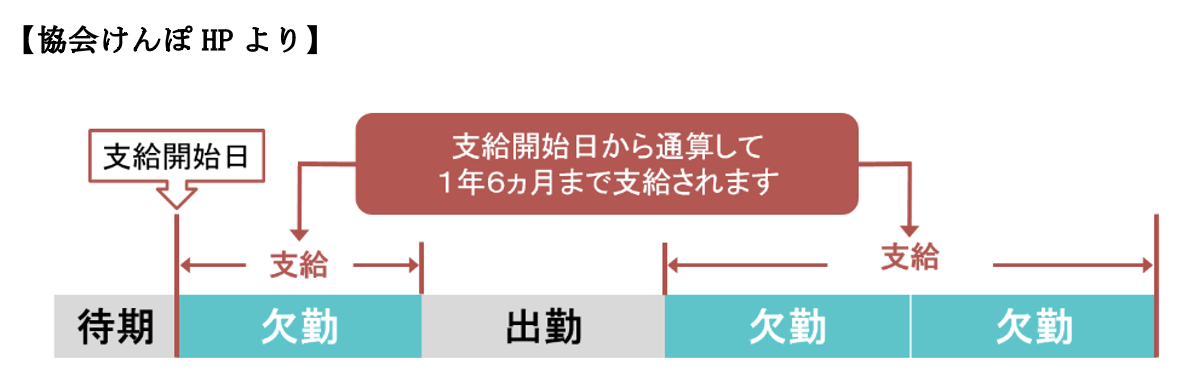

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月となります。「通算期間」となりますので、例えば、途中に傷病手当金を受けない期間(無支給期間)がある場合でも、支給期間にはカウントされません。

なお、支給対象期間には、出勤日ベースではなく公休日も含まれますので、土日などの公休日も「休業した日」としてカウントされます。

3. 支給額

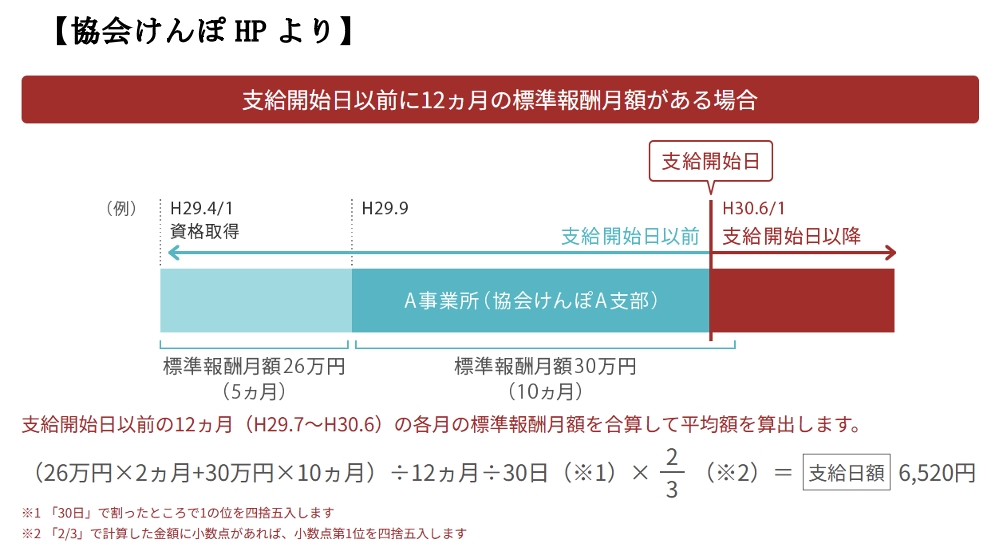

支給額は、不正受給を防止する観点から、原則、「直近で継続した12か月間の各月の標準報酬月額」で決定されます。以下の計算式で算定されます。

-

【1日当たりの金額】

支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額 (※) ÷ 30日 × 2/3

(※) 標準報酬月額には、通勤手当や残業手当等も含まれます。

なお、直近継続期間が12か月に満たない場合の計算は協会けんぽHPをご参照下さい。

4. 支給手続

(1) 申請者

傷病手当金の申請は、ご自身or事業主経由で行いますが、事業主側に申請義務があるわけではない点には注意が必要です。

なお、申請には「事業主の証明」が必要となり、事業主側は、証明書の交付義務があります。

(2) 提出書類

「傷病手当金支給申請書」に併せて、以下の書類の提出が必要です。

| 医師(or歯科医師)の証明書 | ● 被保険者の疾病又は負傷について ● 発症した年月日、原因、主症状、経過の概要 ● 労務に服することができなかった期間 |

|---|---|

| 事業主の証明書(※) | ● 労務に服することができなかった期間 ● 該当期間中の報酬の支払について |

(※) 資格喪失後の「継続給付」に係る申請の場合、事業主の証明は不要です。

支給申請を提出すれば、申請から1ヶ月~2か月ほどで支給されます。

(3) 期限

傷病手当金の申請期限は、労務不能日の翌日から2年となっています。2年を経過すると請求できなくなる点に注意が必要です。

5. 資格喪失後の継続給付

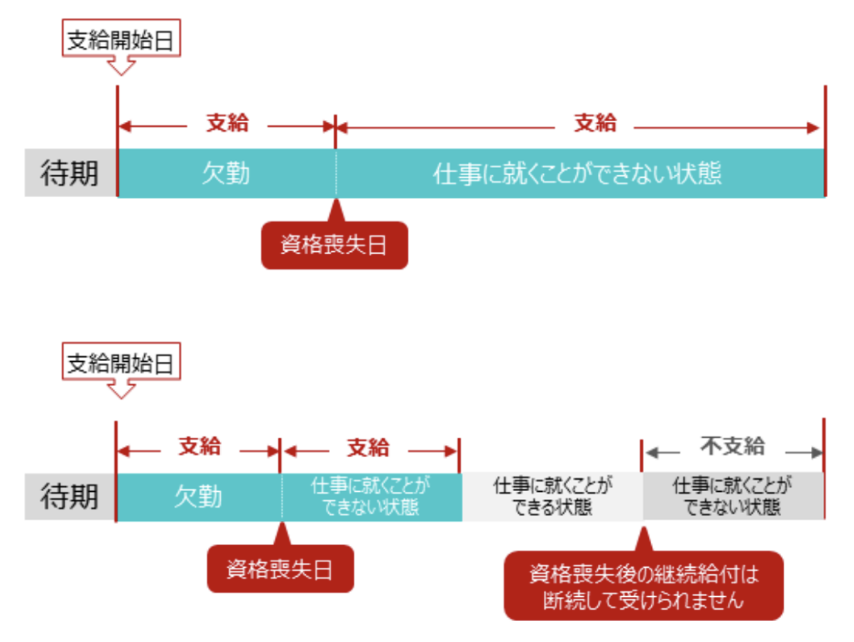

傷病手当金は、例えば、休職後に復帰せず、退職して「被保険者資格」を喪失した場合でも、一定要件を満たす場合は、引き続き給付を継続することが可能です。

(1) 支給要件

-

① 退職日(資格喪失日の前日)まで、継続して1年以上被保険者であったこと。

② 退職時点で、傷病手当金を受給しているor受給できる状態であること。

③ 退職日も仕事を休んでいること

④ 退職後も、同じ傷病で労務不能状態が続いていること

● 「引き続き1年以上」の期間は、任意継続・国民健康保険等加入期間は含みません。一方、必ずしも同じ事業所、同じ被保険者である必要はありません。

● 「支給調整により傷病手当金を受給できない場合も、「傷病手当金の支給を受けていること」に該当します。

● 退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける要件を満たさない旨、健保組合HPに明確に記載されていますので、注意が必要です。

(2) 支給期間

支給期間は現職者と同様、通算1年6カ月となります。ただし、資格喪失後の継続給付の場合、退職後に再就職した場合、傷病手当金の支給は復活しない点、現職者と異なります。

完治したかどうかは、継続給付の可否に影響がありませんので、再就職する場合は、傷病手当金の支給が打ち切りになることを認識しておく必要があります。

6. 傷病手当金が支給停止(調整)されるケース

医師の意見等により「労務不能」と判断されなくなった場合の他、次の場合、傷病手当金は支給停止ないし支給調整されます。

| 原則 | 例外 | |

|---|---|---|

| 給与が支給されるとき | 会社から給与が支払われる期間、傷病手当金は支給停止。 | 給与の額<傷病手当金の場合、差額分が支給される。 |

| 出産手当金が受けられるとき | 出産手当金支給期間中は、出産手当金が優先され、傷病手当金は支給停止。 | ● 出産手当金<傷病手当金の場合、差額が支給される。 ● 出産手当金の支給期間終了後は、支給再開される。 |

| 障害厚生年金(or障害手当金)が受けられるとき | 同じ傷病で「障害厚生年金(or障害手当金)を受ける場合、傷病手当金は支給停止。 | 障害厚生年金の日額(年金額×1/360)<傷病手当金の日額の場合、差額が支給される。 |

| 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合 | ● 過去に同一の傷病で労災保険から休業補償給付を受けている場合、傷病手当金は支給されない(労災保険が優先) ● 業務外理由による傷病でも、別の原因で、労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されない。 |

休業補償給付の日額<傷病手当金の日額の場合、差額が支給される |

| 資格喪失後に、老齢(退職)年金が受けられるとき(※) | 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けることになった場合、傷病手当金は支給停止。 | 老齢年金の日額(年金額×1/360)<傷病手当金の日額の場合、差額が支給される。 |

(※)当該調整は、資格喪失後の継続給付受給者のみとなっており、現職で傷病手当金の支給を受ける方は、調整対象にはなりません。

7. 傷病手当受給中の内職・副業はOK?

傷病手当金の受給中は、原則として、副業など新たな仕事をすることは認められていませんが、軽い内職やアンケート回答など、体に支障がない範囲であれば、健保組合の判断により、例外的に認められるケースもあります。事前に医師の判断や、健保組合に許可を得ることが必要です。

なお、内職収入は、勤務先からの報酬には該当しませんので、支給調整の対象にはなりませんが、「労務不能」の判断材料にはなります。就業可能と判断されると、傷病手当金が打ち切られるケースもありますので、注意が必要です。

8. 自営業の方は?(国民健康保険上の傷病手当金)

自営業等、個人事業主の方は、国民健康保険に加入しますが、国民健康保険には、実質的な「傷病手当金」はありません。

国民健康保険上、傷病手当金は「任意給付」となっており、保険者(市町村等)が給付の有無や金額を決定できますが、実際には、ほとんどの自治体で支給されていません。

なお、「国民健康保険」には、一部負担金の免除や保険料納付猶予の制度がありますので、これらの制度を活用するか、民間の「所得補償保険」等で代用するケースが多いようです。

9. 参照URL

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

傷病手当金について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

国民健康保険の給付について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21736.html

10. Youtube